Grundsätzliches

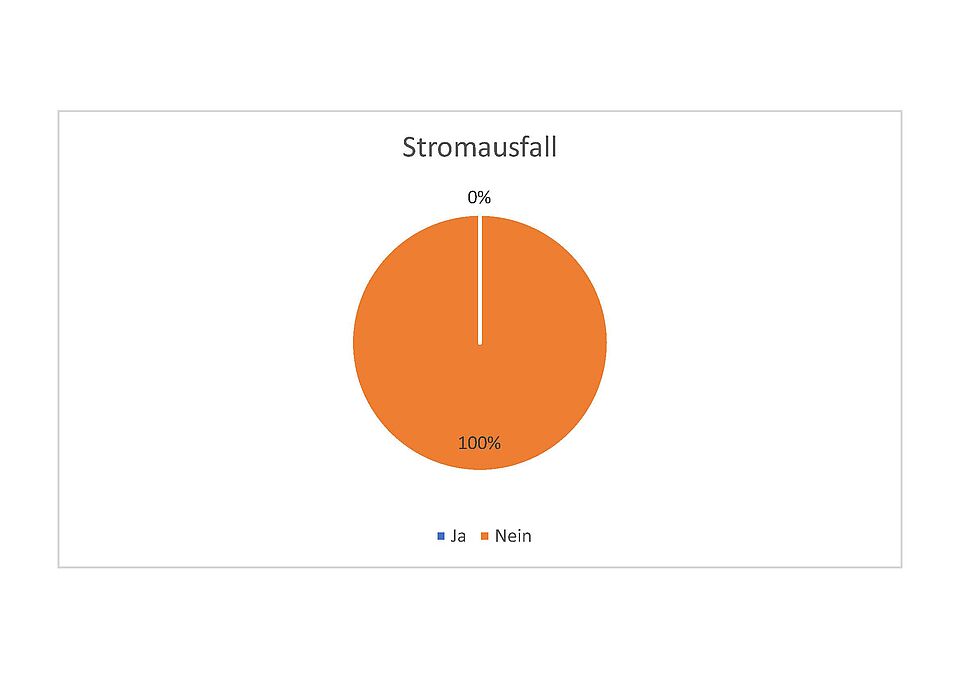

Ein Blackout ist kein gewöhnlicher Stromausfall, der immer wieder einmal für einen kurzen Zeitraum erfolgen kann, sondern das Blackout führt zu weitreichenden und schwerwiegenden Folgewirkungen, die massivst unterschätzt werden. Und das vor allem im Bereiche der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern, wo zumindest wochenlange Engpässe erwarten werden müssen.

Je nach Situation kann eine Einzelmaßnahme zu erheblichen Einschränkungen des täglichen Lebens führen; nach der Explosion 2011 auf einem Marinestützpunkt neben dem Vasilikos Kraftwerk auf Zypern, bei dem 15 Menschen starben und 65 verletzt wurden, brach die Stromerzeugung von durchschnittlich ca. 1,400 MW auf 650 MW zusammen. 50% der Erzeugungskapazitäten und 60% der Energieproduktion Zyperns fielen von einer Sekunde auf die andere aus.

Dies hatte zur Folge, dass bis zum vollen Wiederaufbau (24 Monate!) es Engpässe in der Stromversorgung gab. In der ersten Zeit gab es tägliche Stromabschaltungen, um mit den Vulnerabilität von Versorgungsstrukturen bei einem Stromausfall [2] beiden verbleibenden Kleinkraftwerken einigermaßen die Touristenzentren (11. Juni – Hochsaison) abdecken zu können, anderseits die wichtigsten Infrastrukturen weiter betreiben zu können. Auch wurde an die Bevölkerung appelliert, Strom wo immer möglich einzusparen, d.h. dass Ministerien auf die Nutzung der Klimaanlagen trotz Hitze verzichteten, dass die Wasserversorgung nur 1x am Tag erfolgte etc. Die Wiederherstellungskosten belief sich auf 165 Millionen Euro, ein wirtschaftlicher Schaden von 2,4 – 2,7 Milliarden Euro wurde verursacht. Am 9. Juli 2013 konnte das Kraftwerk wieder 860 MW Strom erzeugen (nunmehr aber voll ausgebaut). Wie man sieht, können selbst Teilausfälle bereits immense Schäden und Probleme verursachen, weshalb es umso wichtiger ist, mögliche Auswirkungen zu kennen und sich entsprechend vorzubereiten (Vorsorge!). Zusätzlich ist anzumerken, dass aufgrund der Insellage Zyperns geringere logistische Abhängigkeiten bestanden und bestehen, als auf Kontinentaleuropa.

Eigenversorgungsfähigkeit der Bevölkerung

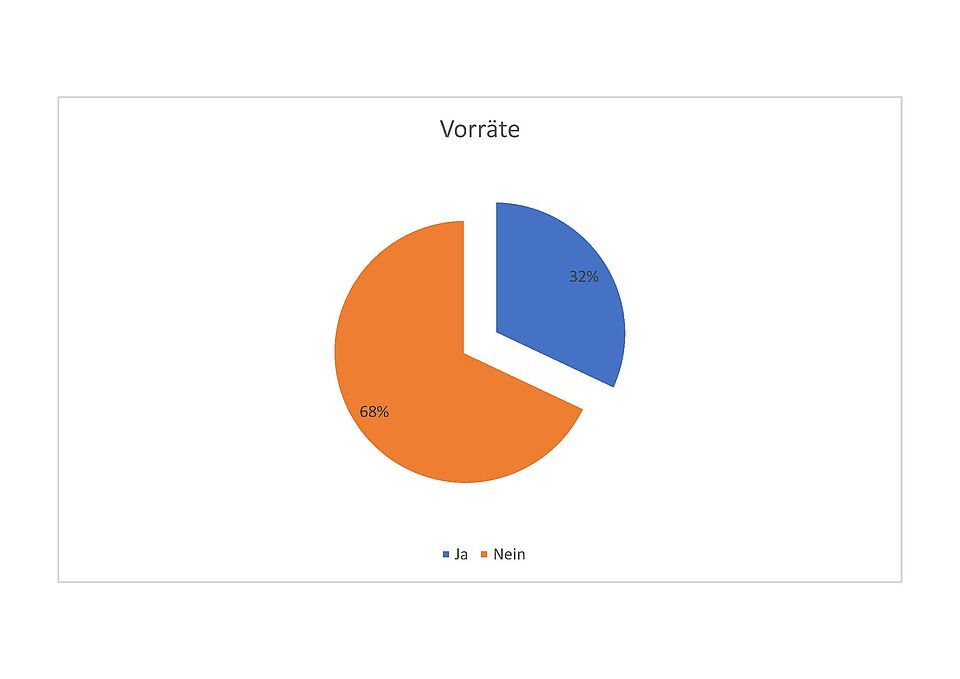

Der wesentlichste Punkt im Rahmen eines Blackoutszenarios wird die Eigenversorgungsfähigkeit der Bevölkerung sein, da der derzeitige Status durch KEINE staatlichen oder sonstigen organisatorischen Maßnahmen kompensiert werden kann.

Damit sind wohl relativ rasch chaotische Zustände unvermeidbar. Daher muss immer dem Aspekt „Eigenvorsorge“ die entsprechende Priorität zuerkannt werden, ebenso wie dem Aspekt der „Nachbarschaftshilfe“, um bereits im Kleinen z.B. das Gesundheitssystem zu entlasten. Nicht jeder kleine Notfall muss beispielsweise in einer derartigen Katastrophenlage in ein zu diesem Zeitpunkt sicherlich überlastetes Krankenhaus gebracht werden, wenn eine entsprechende Erst- und Notversorgung sowie eine Nachbetreuung auch lokal und dezentral erbracht werden kann. Was aber vorbereitet werden muss.Forderungen

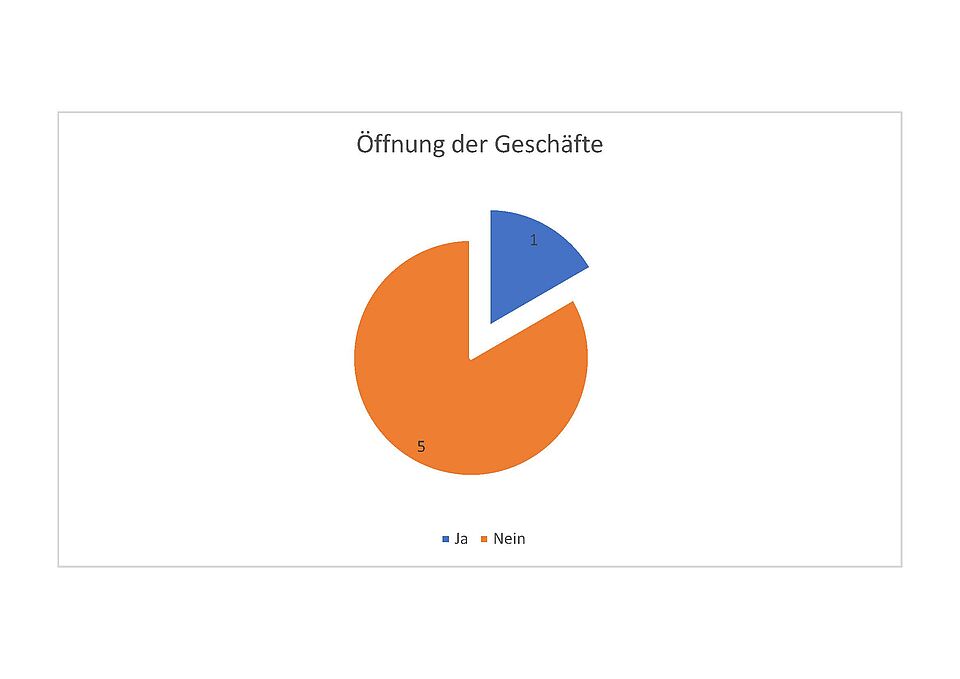

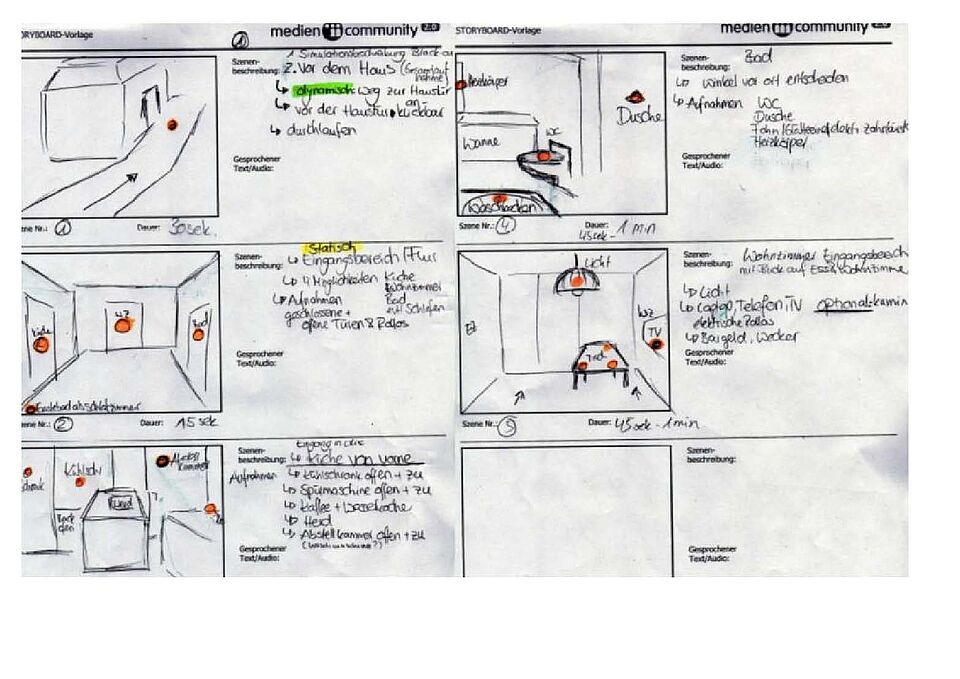

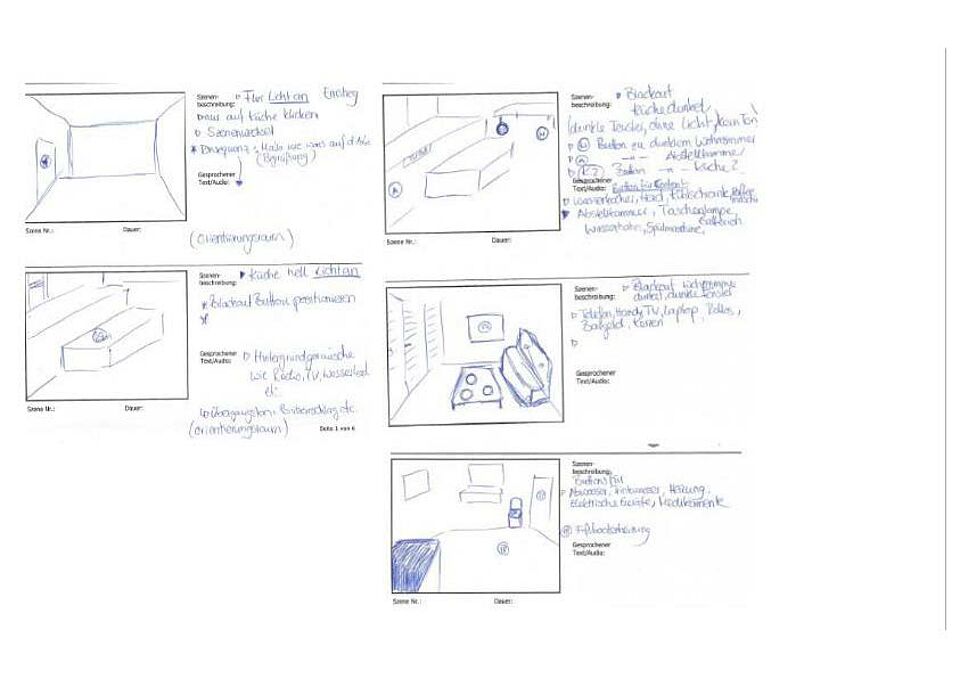

Daher wäre eine Aufforderung zur Eigenvorsorge und Selbsthilfe unverzichtbar, um entsprechend gewappnet zu sein. Dies muss über verschiedene Kanäle erfolgen - kann also über die Volksschule beginnend, in verschiedenen Unterrichtsgegenständen, aber auch als „Kinder Vulnerabilität von Versorgungsstrukturen bei einem Stromausfall [3] erziehen Eltern“ Projekte gestaltet sein, bis hin zu Foldern und Merkblättern, Wanderausstellungen, diversen Unterstützungsaktionen für die Beschaffung entsprechender Gegenstände und Mittel zur Selbstversorgung (z.B. Aktion bei der Beschaffung von Grundnahrungsmittel, …). Diese Maßnahmen sollten nicht bloß „einmalig“ - nach dem Motto – es wurde erwähnt und damit können wir es abhaken – erfolgen, sondern es muss immer wieder informiert und auch entsprechend beübt werden, um eine gewisse Sicherheit zu erlangen.Die kurzfristig kritischsten Faktoren nach einem Blackout sind eine möglicherweise nicht funktionierende Wasserver- und Abwasserentsorgung. Diese können, vorausgesetzt es gab keine physischen Schäden oder eine Verkeimung, nach dem Stromausfall relativ rasch wieder in Betrieb genommen werden. Ganz im Gegensatz zur Lebensmittelversorgung. Während des Stromausfalls können Einkaufszentren nicht betrieben werden: Kein Strom, keine Kühlung, keine Zahlung, keine Öffnung elektrischer Türen und Sicherheitsläden, usw. Aber auch wenn der Strom wieder verfügbar ist, müssen zuerst die aufgetauten Kühlgüter entsorgt werden (können). Zum anderen kann die Logistik erst wieder anlaufen, wenn die Tele-kommunikation (Datenverbindungen, Sprachtelefonie) wieder weitgehend funktioniert. Hier sollte aber mit einer Wiederanlaufzeit von zumindest mehreren Tagen nach dem Stromausfall gerechnet werden.

Somit sollte man nicht vor einer Woche nach dem Stromausfall mit einem breiten Wiederanlauf der Belieferung der Supermärkte rechnen.

Ganz abgesehen von möglichen Schäden in der Produktion. Vor allem in der Massentierhaltung, wo mit weitreichenden Totalausfällen zu rechnen ist. Denn in der Landwirtschaft wird es massive Probleme mit der Lüftung, Fütterung und Wasserversorgung der Tiere geben. Der Ausfall der Melkanlagen wird rasch zur Erkrankung der Milchkühe führen. Ebenso werden im Winter die Heizungen, bzw. im Sommer die Klimaanlagen nicht funktionieren. Probleme werden auch bei der Treibstoffversorgung auftreten, vom Auftanken der Fahrzeuge bis zur Betankung der Notstromaggregate.Aber auch die Telekommunikation wird über den unmittelbaren Stromausfall hinaus eingeschränkt sein, weshalb eine klare Sicherheitskommunikation vorweg aufgebaut, beübt und im Bedarfsfalle genutzt werden sollte. Sinnvoll wäre es, entsprechende „Selbsthilfe-Basen“ als dezentrale Anlaufstellen für die Bevölkerung zur Selbstversorgung vorzusehen.

Abschließend muss festgehalten werden, dass die Vorbereitung auf einen möglichen europaweiten Strom- und Infrastrukturausfall ("Blackout") eine Gemeinschaftsaufgabe ist, die uns alle betrifft und die entsprechende Priorität bekommen muss, denn kein Staat ist vor derartigen weitreichenden Infrastrukturausfällen gefeit. Schon gar nicht in einer zunehmend vernetzteren und damit wechselseitigen abhängigen Welt. Ganz abgesehen von der steigenden Anzahl von Extremwetterereignissen, wodurch auch schwerwiegende regionale Infrastrukturausfälle ausgelöst werden können. Auch hier ist die Vorbereitung auf ein Blackout hilf-reich und nützlich.

Bedeutung eines Stromausfalls

Kritische Infrastrukturen zeichnen eine hohe Komplexität und Abhängigkeit voneinander aus……

Die Vielschichtigkeit kritischer Infrastrukturen und daraus ableitende Abhängigkeiten voneinander ist gegeben, wobei es sich aber immer um bedeutsame Versorgungssysteme unserer Gesellschaft handelt. Bei einem Strom- und Infrastrukturausfall geht es nicht nur um einzelnen Ursachen und Ereignisse, wie Naturkatastrophen, terroristische Anschläge etc., sondern um eine Zusammentreffen mehrerer Faktoren, die dies bewirken. Ein derartiges Ereignis kann dann letztendlich bis zu einem Kollaps der Gesellschaft führen, denn unsere Abhängigkeit von Strom ist allgegenwärtig, nur den meisten nicht bewusst.Stromausfall im Münsterland

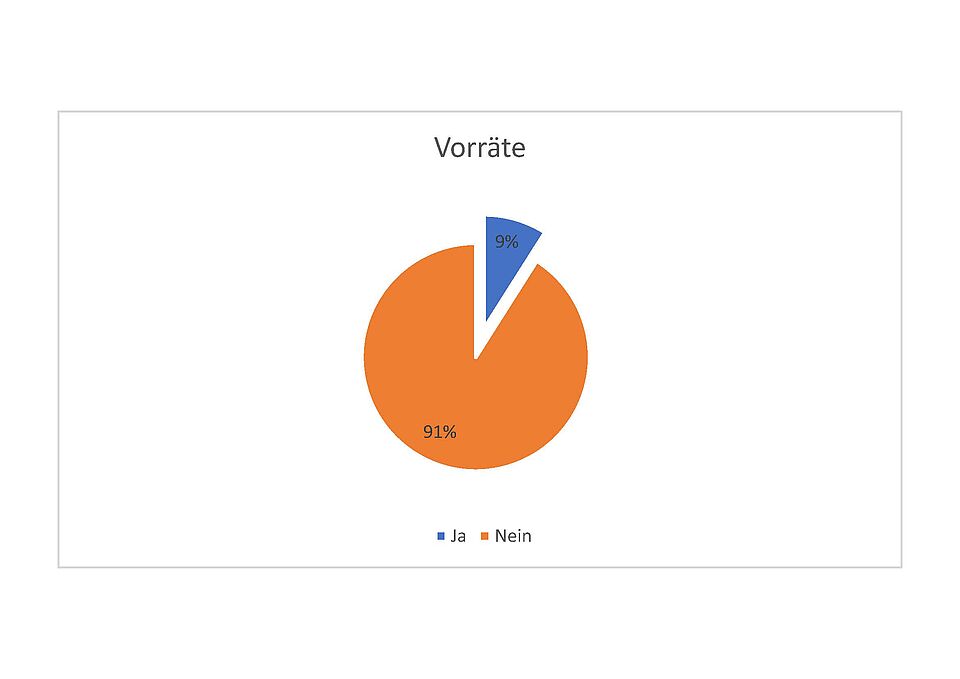

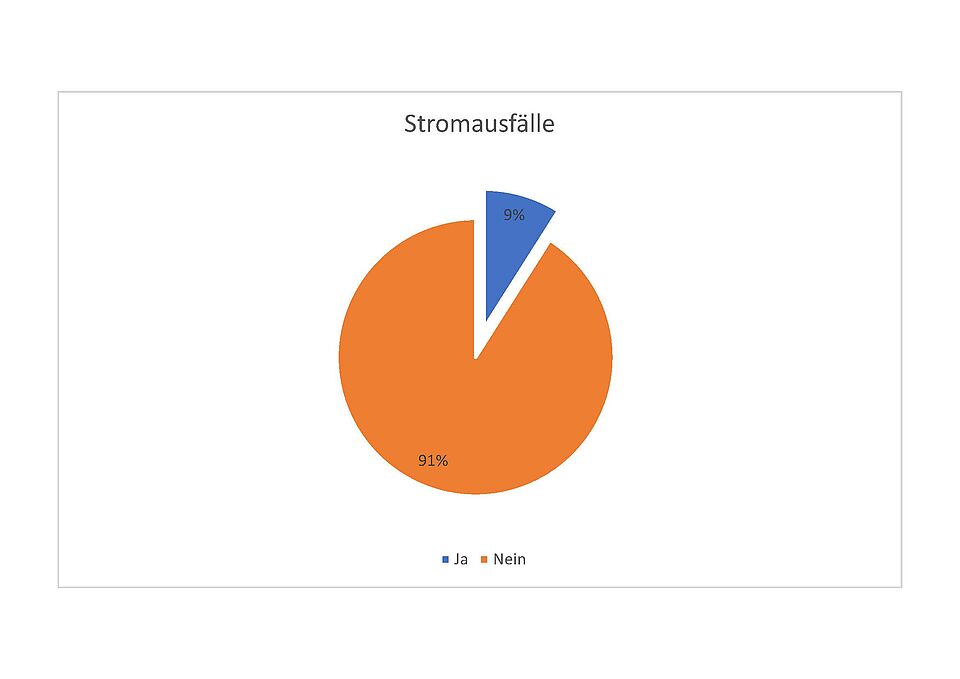

Betreffend Auswirkungen des Stromausfalls im Münsterland wurde festgestellt, dass nur 27,7% der Befragten in der Studie angaben, sich nach dem Stromausfall anders zu bevorraten als zuvor. Da das Anlegen einer Notfallbevorratung als zu aufwendig und nicht mehr als zeitgemäß empfunden wird, muss auf eine Änderung in der Einstellung der Haushalte hingewirkt werden (siehe auch: Auswirkungen des Ausfalls Kritischer Infrastrukturen auf den Ernährungssektor am Beispiel des Stromaus-falls im Münsterland im Herbst 2005; )Weiters zitiert Lorenz (LORENZ, Daniel F. (2010a): Kritische Infrastrukturen aus Sicht der Bevölkerung (Schriftenreihe Sicherheit, Forschungsforum Öffentliche Sicherheit, 3). Berlin.) eine Studie von Menski/Gardemann (2008) zum Stromausfall im Münsterland, die zu dem Ergebnis gelangt, „dass über 71,1% der betroffenen Haushalte ihre Vorsorge - und Einkaufsverhalten unter dem Eindruck des Stromausfalls nicht verändert haben.“

Die Hauptverantwortung beginnt bei jedem Einzelnen!!

Betreffend Zuschreibung der Verantwortlichkeit,- Stromanbieter und Energieversorger - die Hauptverantwortung beginnt bei jedem Einzelnen!! (Subsidiaritätsprinzip: Die einzelne, unmittelbarste Gemeinschaft hat möglichst viel Eigenverantwortung zu übernehmen. Sollten die verfügbaren Ressourcen nicht mehr ausreichen, darf auf die Hilfe der nächstgrößeren Gemeinschaft zurückgegriffen werden.). Das bedeutet, dass eine Hilfe/Selbsthilfe “bottom-up” erfolgen muss.Die erste Ebene sind dabei die Bürger und Bürgerinnen und die Familien selbst. Die erste organisatorische Ebene findet sich auf der Gemeindeebene.

Gerade bei einem so umfangreichen Szenario ist die wesentliche Basis die persönliche Vorsorge jedes Einzelnen. Fehlt diese - wie derzeit in fast allen Bereichen und Organisationen - dann werden die "Top-Down"-Maßnahmen nicht greifen, da diese auf Verfügbarkeit/Handlungsfähigkeit von Einzelpersonen angewiesen sind. Ob das Top-Down Prinzip bei einem flächendeckenden Ereignis überhaupt funktionieren kann, muss bezweifelt werden. Vor allem, wenn sich zu viele Ebenen/Menschen auf die nächsthöhere Ebene verlassen.Negative Folgen können durch technische und organisatorische Vorsorge- und Bewältigungsmaßnahmen in Kooperation von staatlichen sowie privatwirtschaftlichen Akteuren begrenzt werden, wobei dies nur dann funktionieren wird, wenn auch die Bevölkerung selbst handlungsfähig ist/bleibt.

Betreffend Durchdringung der Lebens- und Arbeitswelt mit elektrisch betriebenen Geräten, muss festgestellt werden, dass es nicht um die Technik und um die Infrastrukturen, sondern um unsere menschliche Abhängigkeit von den Versorgungsleistungen geht. Was durch die schlechte Eigenvorsorge, um temporäre Ausfälle kompensieren zu können, nochmals verschlimmert wird! Das heißt, dass wir alle eine Eigenverantwortung haben und in einem solchen Fall nicht auf externe Hilfe hoffen können, weil es diese im Gegensatz zu Alltagsnotfällen nur bedingt geben wird! Betreffend unterschiedliche und widersprüchlich zu erwartenden Reaktionen – , die natürlich zu erwarten sind und auch bis zur Einschränkung der Hilfsbereitschaft führen kann, siehe auch aktuelle Erkenntnisse: Bevölkerungsverhalten in Krisen und Katastrophen http://www.herbert.saurugg.net/2017/blog/gesellschaft/bevoelkerungsverhalten-in-krisen-und-katastrophen.

Mögliche Stromausfälle und deren Folgen werden kaum thematisiert. Natürlich sollte die öffentliche Hand Vorsorgen treffen. Der erste Schritt muss jedoch immer bei der Eigenversorgungsfähigkeit der Bevölkerung beginnen und nicht bei der Abschiebung der Verantwortung nach oben.

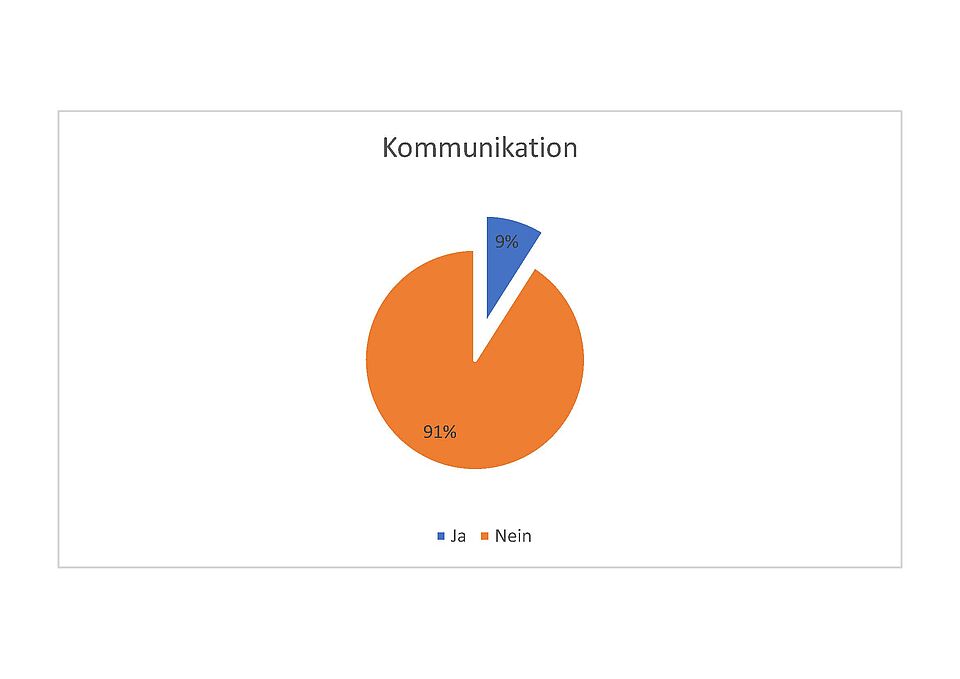

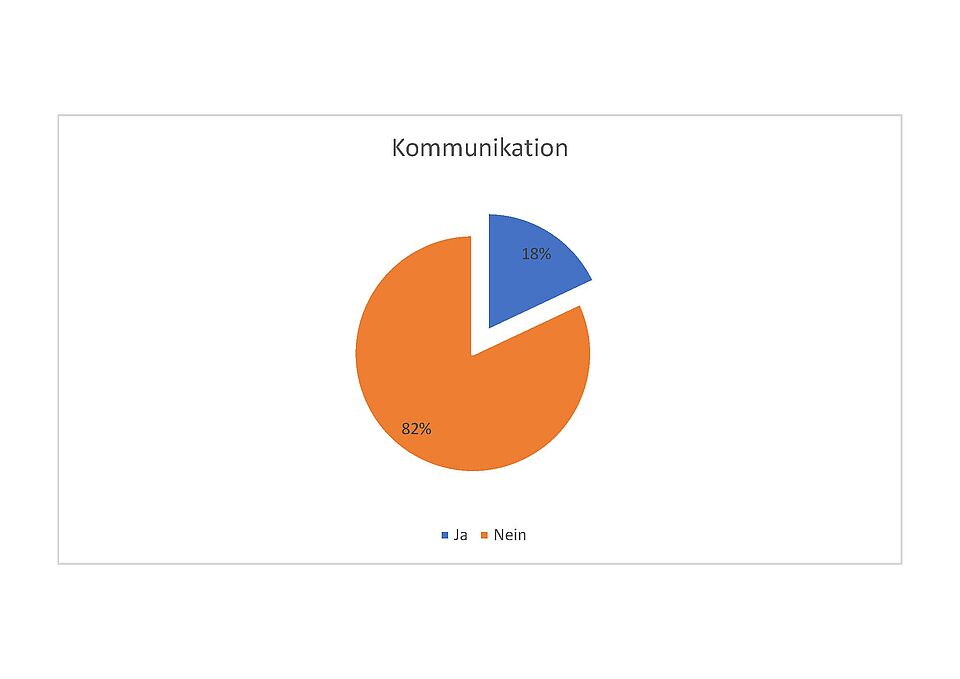

Bislang ist die Kommunikation mit der Bevölkerung im Krisenfall überwiegend auf Warnsysteme, Radiomeldungen und Lautsprecherwagen beschränkt. Fundierte Strategien für die Risikokommunikation mit der Bevölkerung sollten erarbeitet werden.

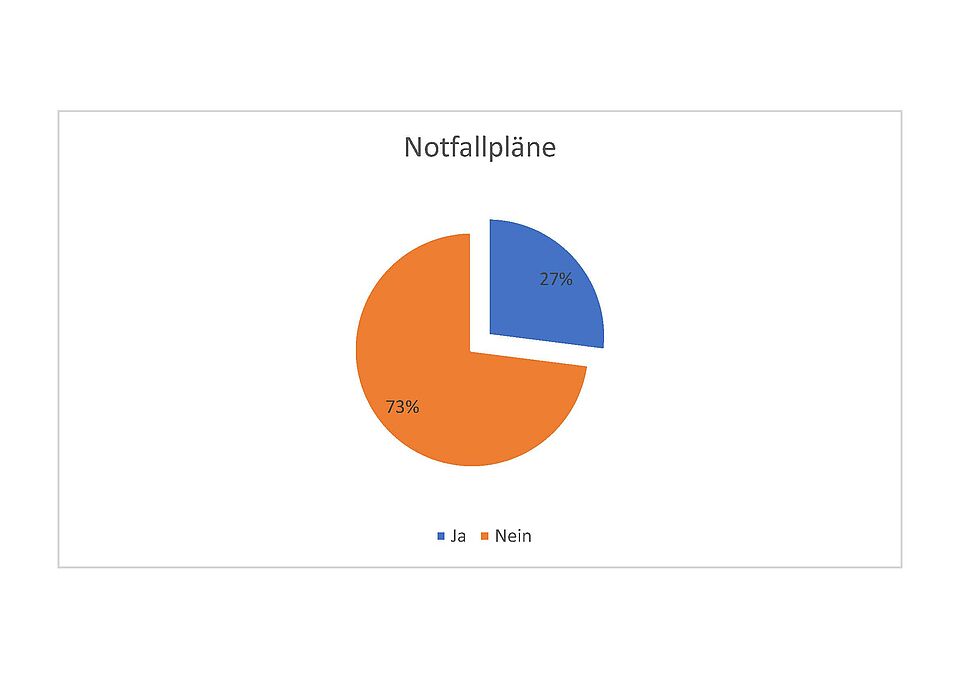

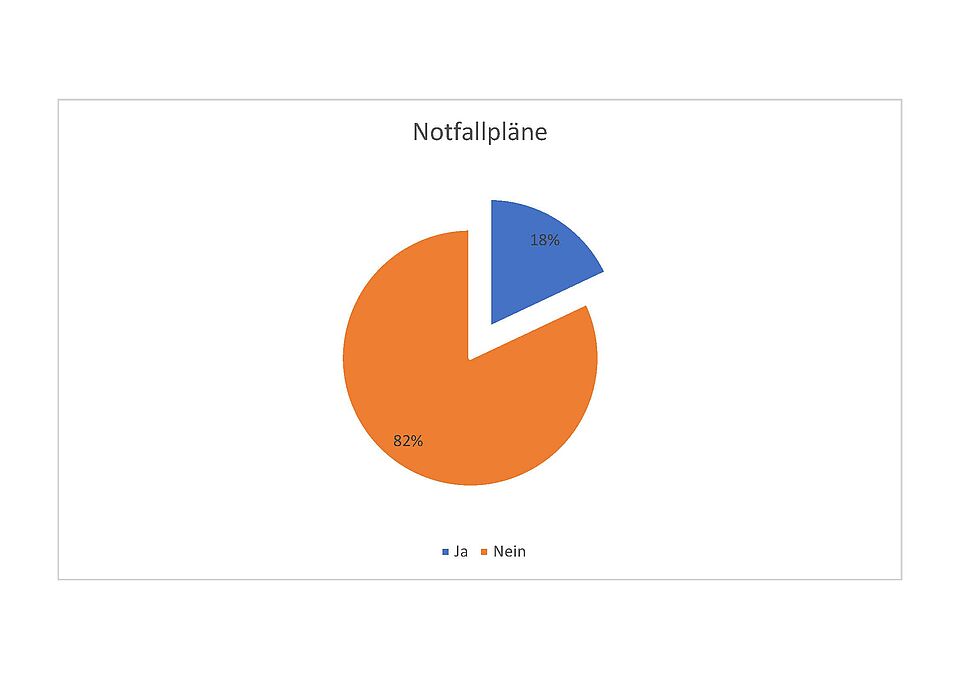

Bei einem flächendeckenden Stromausfall muss davon ausgegangen werden, dass eine Hilfe aus Nachbarbereichen nicht stattfinden kann, da alle verfügbaren Ressourcen im jeweiligen Bereich benötigt werden. Dies bedeutet, dass Behörden, Betriebe und Kommunen mit den eigenen Mitteln auskommen müssen (http://www.herbert.saurugg.net/2014/blog/krisen-vorsorge/muster-notfallplan-fuer-flaechendeckenden-stromausfall).

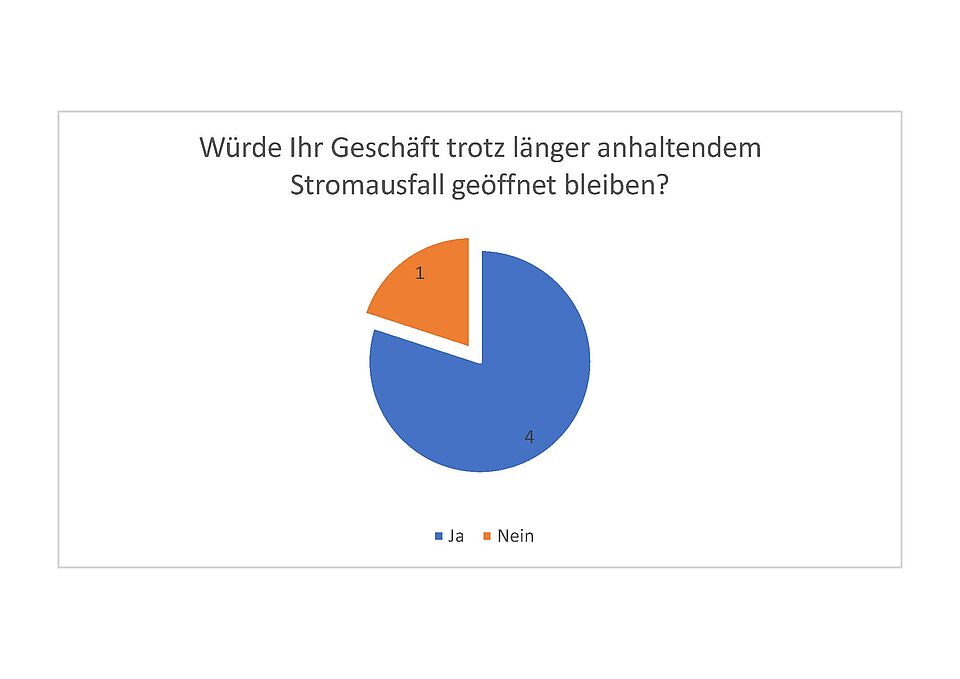

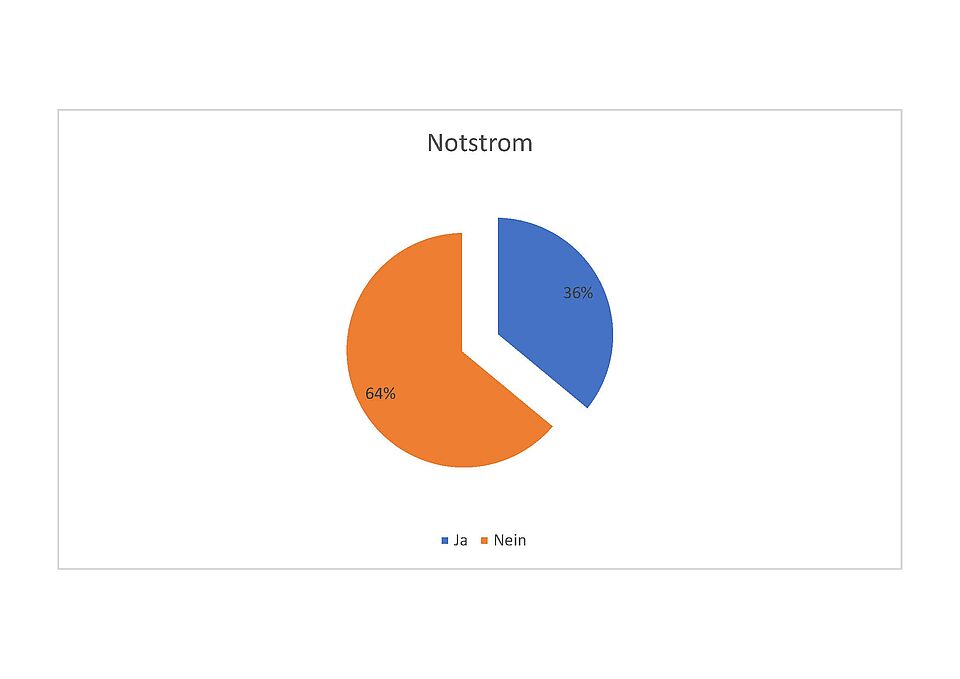

Langanhaltend kann etwa damit definiert werden, dass die Dauer des Stromausfalls die Ka-pazität der Notstromversorgung (bspw. durch Notstromaggregate) deutlich übersteigt und typischerweise für Notfälle angelegte Notreserven absehbar nicht ausreichen werden. Üblicherweise liegen die Kapazitäten für eine Notstromversorgung zwischen einem und maximal drei Tagen. Der Treibstoffnachschub ist in dieser Phase in der Regel nicht möglich/vorbereitet. Zum anderen gibt es unzählige Beispiele, wo Notstromeinrichtungen auch bereits bei wesentlich kürzeren Einsätzen versagt haben. Ein lang anhaltender Stromausfall geht jedoch deutlich über die vorhandenen Kapazitäten hinaus. Wobei insgesamt ein bereits wenige Tage andauernder Stromausfall durch die massiven Nachwirkungen in den anderen Infrastrukturbereichen ausreicht, um unser Gesellschaftsleben längerfristig auf den Kopf zu stellen.

Der Musternotfallplan von Baden-Württemberg verpflichtet alle zuständigen Netzbetreiber dazu, im Falle eines Stromausfalls, sämtliche notwendigen Maßnahmen zu veranlassen, um den Stromausfall zu beenden. Bei dieser Regelung wäre jedoch zu hinterfragen, wie sie in diesem Falle außerhalb des Netzbetriebes zur Schadensbewältigung beitragen können, einschließlich, wie sie trotz Ausfalles der Telekommunikation miteinander kommunizieren können.

Weiterführende Literatur: siehe http://www.herbert.saurugg.net/tag/studien